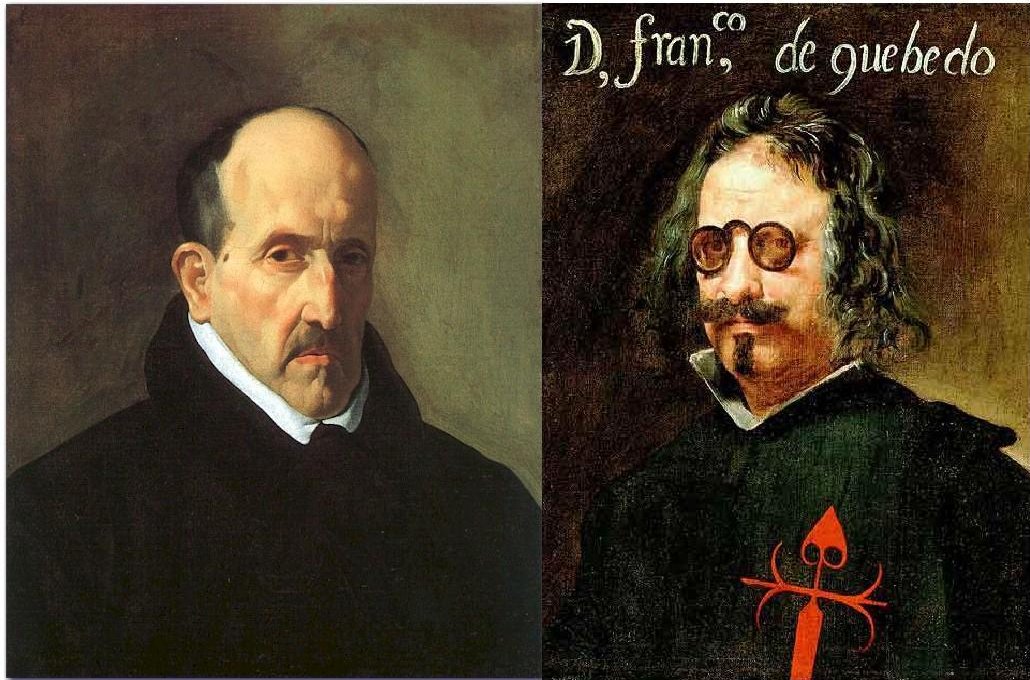

Con don Luis de Góngora y Argote finalizamos el tema 8 y, de paso, el bloque de literatura de nuestro temario. Hemos comentado y comprobado con la presentación de clase y diversos textos que, aunque partió de la tradición popular, clásica y petrarquista, Góngora creó el lenguaje poético más innovador de su tiempo. De este modo, su producción lírica (difícil y minoritaria) provocó entre sus lectores y oyentes tanto rechazo y encendidas polémicas (por ejemplo, con Quevedo y con Lope de vega) como profunda admiración y frevientes seguidores,

Como sabemos, el estilo gongorino (o culterano) se caracteriza, sobre todo, por la dificultad, debida a las alusiones mitológicas, al uso de un léxico culto y a la acumulación de recursos retóricos. Desde sus inicios hasta el final de su producción, destaca en Góngora un agudísimo sentido del lenguaje, un profundo conocimiento del poder de la palabra para alcanzar la más variada belleza (de sonoridad, de color, de pura construcción...).

Para saber más de su vida y su obra, os recomiendo visitar el portal dedicado al autor en el Centro virtual Cervantes.

También os será de utilidad este material con teoría y actividades de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Como entretenimiento, podéis probar esta actividad del portal Angarmegia consistente en reordenar los versos de un soneto de Góngora.